![]()

新中国天然橡胶事业奠基人何康同志,因病医治无效,于2021年7月3日在北京逝世。

何老走了,留给我们的是无尽的哀痛和思念。在海南,在中国热科院,在这片他曾亲手栽培的莽莽胶林里,哀思难断。

响应号召 奔赴祖国最南疆

何康老院长的一生,与新中国的天然橡胶事业结下了不解之缘。

20世纪50年代,天然橡胶是全球紧缺的战略资源。抗美援朝战争爆发后,西方国家对中国实行封锁禁运,作为军需物资的天然橡胶严重匮乏。而且,当时所有的社会主义国家都不能生产天然橡胶,大家把产胶的唯一希望寄托在了中国华南热带北缘地区。

为解国防事业和国家经济建设的燃眉之急,党中央提出了“一定要建立我们自己的橡胶生产基地”的战略决策。无论遇到多大的困难,都要克服;无论经过多少次失败,都要成功。

1952年6月,年仅29岁的何康担任林业部特种林业司司长,南下广东、云南、广西、海南实地考察,寻找最适宜的植胶地。

当时,大家对橡胶是什么一无所知,何康带领专家们翻遍了能接触到的一切外文图书,最后找到一本由印度尼西亚植物生理学家所著的《三叶橡胶研究三十年》一书,立即组织大批专家参与翻译校对,这本书成了中国橡胶研究起步阶段的启蒙教材。

在华南五万多平方公里范围内寻找橡胶树的宜林地,是新中国发展天然橡胶事业的突破口。宜胶地的勘察是艰苦而危险的。闷热的华南之夏,赤地千里,骄阳当空。所到之地一片荒凉,风餐露宿,凶险莫测。何康带领专家们,迈开双腿跑遍了华南的崇山峻岭、边陲极地,一顶蚊帐、一块油布、一把雨伞、一袋干粮,伴随他们度过勘察天然橡胶宜林地的艰苦岁月,他们要让产于北纬15°以南赤道附近地区的三叶橡胶覆盖华南大地!

迁所建院 创造北纬18-24°植胶奇迹

“海南的自然条件更有利于橡胶的科学研究,搞农业科研,不到生产基地去怎么行?”1958年,经过慎重研究,何康提出迁所到海南儋县。他带头把全家迁到了儋县,誓与天然橡胶事业同呼吸共命运。

远离海口市160多公里的儋县联昌,是一片人烟稀少的荒野。这里草比人高,蟒蛇蜈蚣满地,野猪横冲,疟疾肆虐。雅拉河发大水时,交通阻断,番薯、木薯、野菜就是充饥食粮。

生活异常艰苦,何康带领大家自力更生,自己动手建茅草房,中间一块帘布,就住上两家人。屋顶时有蛇、蝎、蜈蚣掉下来,特别在睡觉时,心情尤其紧张。

1958年9月的一场强台风,几乎刮倒了所有茅草房。电闪雷鸣的暴风雨之夜,何康和全家人相拥在一起,沐浴这强台风的洗礼。

台风过后,何康和同事们望着倒塌的茅草房,一个个破涕为笑:“大家刚才洗了个痛快澡,现在该干活了。”何康幽默地说,“我们要让宝岛新村两薯挂帅,木瓜开花!”随后,男女老少齐上阵,一起修葺房屋。到了晚上,何康宣布:“今天晚上我们举办‘扎根在儋州、创业在宝岛’歌舞晚会,门票免费,参加者每人奖一碗糖水木瓜汤!”“好!”废墟上响起一片欢呼声。

何康和老一辈的创业者们总是用乐观和笑声来面对困难和灾难。他以苦为乐,在家门口贴上对联“儋州落户,宝岛生根”,表示了扎根海南发展橡胶事业的决心,这也便成了周恩来总理“儋州立业,宝岛生根”题词的由来。正是这种“无私奉献、艰苦奋斗、团结协作、勇于创新”的精神,开创了新中国的天然橡胶事业。

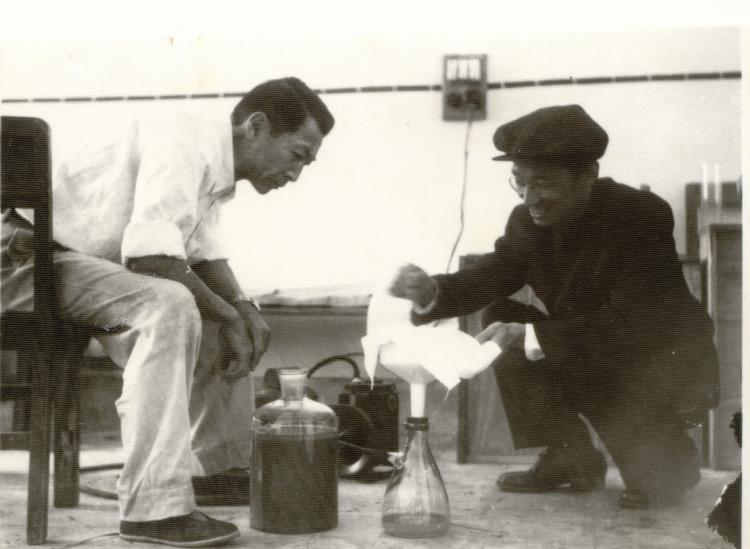

何康老院长在简陋的实验室做实验

20世纪60年代,中国云南、广西、广东、福建四省种植天然橡胶获得了成功,特别是海南岛第一代胶林流出了乳白色的琼浆!中国成为当时世界上第42个重要的产胶国。西方橡胶专家关于“北纬15度以上是植胶禁区”的谣言不攻自破!

何康在最初的巨大成就面前没有满足,没有停步。他带领专家系统总结了国内外橡胶树高产稳产的经验,主编了《热带北缘橡胶树栽培》等书,解决了当时上专业课没有教材和参考书的问题,开创了我国天然橡胶研究之路。

目前,中国植胶面积已超过1700万亩,开创了世界植胶史的奇迹!

何康老院长与黄宗道院士夫妇在院展览馆合影

风采永存 音容笑貌历历如昨

何康老院长没有官架子,总是以普通劳动者的身份出现在群众之中,态度和蔼,平易近人,谈笑风生,充满信心。

他经常与群众同吃住、同劳动。每逢节假日,他常与群众一起跳交谊舞。他外出开会回来,经常给职工、学生作报告,宣传国内外大好形势,指明从事热带作物事业的光明前景。

每次他较长时间外出后,一回到院里,哪怕工作再忙也要抽空登门看望老专家、老教授。他还经常下生产队挨家挨户探望老工人,问寒问暖,尽力为他们排忧解难。

在路上遇见科教人员或干部,何康总是主动打招呼,能叫出每个人的名字,使人倍感亲切,充满温情。

这些温暖的记忆在中国热科院传为佳话。

1964年,院部修建了一批高级住宅。当时无论从哪个角度来衡量,何康都可以而且应该首先入住新居。但他却一直坚持让老专家、老教授先住,自己暂不入住。从1958年迁至海南直到“文革”后他调离海南,他一家五口一直住在普通干部居住的平房里。

这种“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的高尚情操,深深地铭记在中国热科院人的心坎里——这是他留给后人的宝贵精神财富。

丹心永昭 砥砺奋进新征程

从1952年我国植胶第一战在华南轰轰烈烈打响,到1954年在中央的直接支持下,华南热带林业科学研究所在广州成立,到1958年研究所迁至海南儋县下设橡胶系,到1978年橡胶系更名为橡胶栽培研究所,到2002年更为中国热带农业科学院橡胶研究所(简称“橡胶所”),橡胶所走过了60多个春秋。

何康老院长回院座谈交流

60多年前,何康老院长亲手播下的种子,如今已成长为参天大树,深根固本,茁壮成长。

如今的橡胶所作为中国唯一以天然橡胶为研究对象的国家级科研机构,确立了创建“世界一流天然橡胶科技中心”的战略目标,现有海口、儋州两个所区,科技干部职工220多人,拥有国家天然橡胶产业技术体系首席科学家、享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀科技工作者等各类高级专家30多人。拥有国家橡胶树种质资源圃、国家橡胶树育种中心、农业农村部橡胶树生物学与遗传资源利用重点实验室等9个国家级和省部级重要科技平台,拥有一大批先进仪器设备和2万多亩实验基地。

翻开新的历史篇章,迈入“十四五”,新时代,新使命,新担当,橡胶所将立足中国热区,面向世界热区,不负国家与人民的深切期望,以高度的责任感和舍我其谁的精神,努力提升我国天然橡胶产业的战略保障力和国际竞争力,绿野丹心铸胶魂!

逝者已矣,深切缅怀。何康老院长崇高的风范永远激励我们奋勇前行!