近日,中国热科院橡胶所在橡胶树基因组学研究方面取得重要进展,首次组装了单倍型解析的“端粒到端粒(T2T)” 橡胶树参考基因组序列,鉴定了染色体着丝粒和端粒区域,揭示了等位基因在不同组织器官中的存在位点偏好性表达。研究结果提出了橡胶树开割初期产量快速提升的可能机制,为橡胶树生物育种和分子生物学研究提供了理论基础。

天然橡胶是不可替代的战略资源,仅能从橡胶树(Hevea brasiliensis)中大量提取。橡胶树新品种培育需要30年以上的时间,育种周期长、效率低,急需发展高效的生物育种技术。目前已发表的橡胶树基因组序列均存在未进行单倍型解析、序列缺失不连续、着丝粒和端粒序列未进行正确组装问题,极大限制了生物育种技术在橡胶树育种中的应用。

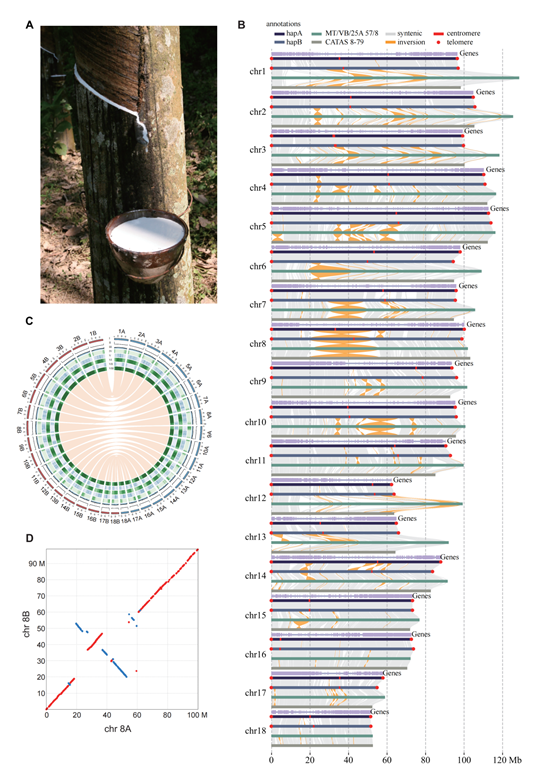

热研73397是我国自主培育耐寒高产品种,在我国种植面积超过300万亩。本研究组装了热研73397单倍型解析的T2T基因组,两个单倍型大小均为1.56 Gb,利用染色质免疫沉淀测序(ChIP-seq)首次鉴定了橡胶树着丝粒区域,解析了端粒区域的串联重复序列,尤其是在8号染色体上发现了一个长达32.71 Mb的多结构变异区域(chr8:20,588,014-53,302,788),其中包含大量结构变异事件(图1),该变异区域存在于多个橡胶树品种的染色体上,提示其在物种进化方面的意义。

图1 热研73397端粒到端粒(T2T)基因组序列组装及结构变异

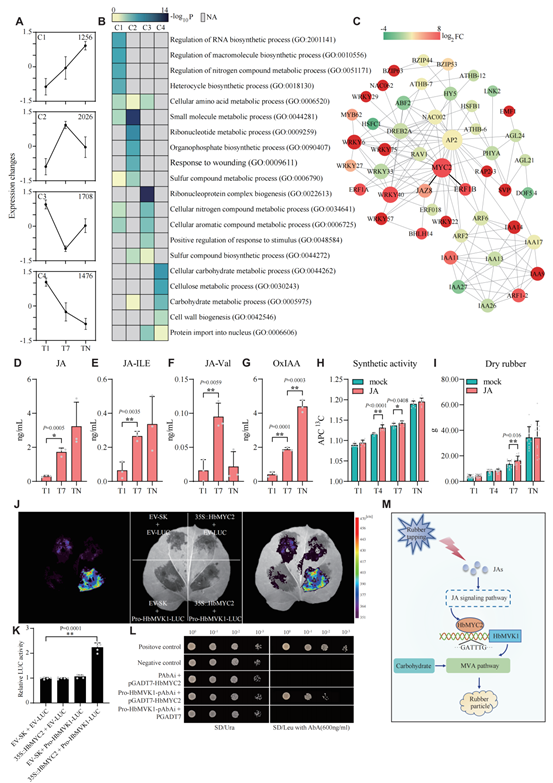

橡胶树初次开割后需要连续7个刀次后才能达到稳产,通过转录组和代谢组联合分析结合表型数据,揭示了初次开割后天然橡胶合成活性的增强分子机制,结果表明,第7刀次是天然橡胶合成代谢达到峰值的关键时间点。随着割胶次数增加,胶乳中茉莉酸(JA)等激素水平显著上升,诱导JA信号通路关键转录因子MYC2上调,从而直接激活甲羟戊酸(MVA)途径中关键基因MVK1,MVA及其衍生物大量积累。进而表明MVA不仅是天然橡胶生物合成的前体物质,也是其主要碳源和活性标志物(图2),JA-MYC2-MVK1是割胶刺激天然橡胶生物合成的重要调控通路(图3)。这一发现为天然橡胶增产稳产提供了重要的分子依据。

图2 甲羟戊酸(MVA)是天然橡胶合成途径主要碳源和活性标志物

图3 JA-MYC2-MVK1是割胶刺激天然橡胶生物合成的重要调控通路

该研究结果以“The haplotype-resolved telomere-to-telomere genome and OMICS analyses reveal genetic responses to tapping in rubber tree” 为题在《Nature Communications》上发表。中国热科院橡胶所/热带作物生物育种全国重点实验室/三亚研究院李超超助理研究员、袁渊助理研究员、吴挺开助理研究员、聂智毅副研究员和王志远研究助理为论文共同第一作者,中国热科院橡胶所/热带作物生物育种全国重点实验室/三亚研究院程汉研究员为通讯作者,中国热科院/中国农科院深圳农业基因组所/热带作物生物育种全国重点实验室周永锋研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金项目、中央级公益性科研院所基本科研业务费专项、国家热带农业科学中心科技创新团队项目、海南省科技人才创新项目、热带作物生物育种全国重点实验室项目共同资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61527-1。